In der neuen Staffel der Schweizer Erfolgsserie «Tschugger» wird ein muslimisches Kindermädchen zuerst des Terrorismus verdächtigt, und später als Diktatorentochter entlarvt, die nun vom NDB beschützt wird, weil sie ihren Vater kritisierte. Dieser schickt blutrünstige Hijabis, die Nadira zurückbringen sollen. Warum die Serie antimuslimischen Rassismus begünstigt.

Die SRF-Krimikomödie Tschugger feiert mit der vierten Staffel das Finale. Das Lachen über die Urkomik der ersten drei Staffeln zog sich durch die Wohnzimmer in der gesamten Schweiz. Nun ist aber mit der finalen Staffel der muslimischen Bevölkerung das Lachen sprichwörtlich im Hals steckengeblieben.

Terrorismus, Diktatur und schiesswütige Muslime – eine Welt voller Stereotype und ein Moment, der der muslimischen Gemeinschaft vor Augen führt, wie einseitig Muslim*innen in der Gesellschaft wahrgenommen und dargestellt werden. Dabei war da noch diese Hoffnung, dass eine Schweizer Produktion wie Tschugger nicht auf oberflächliche Narrative der bösen unzivilisierten Muslime, wie sie seit dem Terroranschlag vom 11. September allzu oft aus der Ecke Hollywood kamen, einsteigen würde. Doch es kam anders.

Auf der Spurensuche entdecken wir in der zweiten Folge der vierten Staffel ein episches Eintauchen in das Häusergewirr einer alten orientalischen Medina. Das hypnotisierende Labyrinth aus Häusern und Gässchen zeichnet ein malerisches Bild aus der Vogelperspektive. Dann folgt ein harter Schnitt, und sogleich sieht man einen bärtigen Mann mit einer muslimischen Gebetsmütze, der verzweifelt die Augen schliesst.

Tarantino und die muslimischen Nazis – was die zweite Folge von Tschugger vermittelt

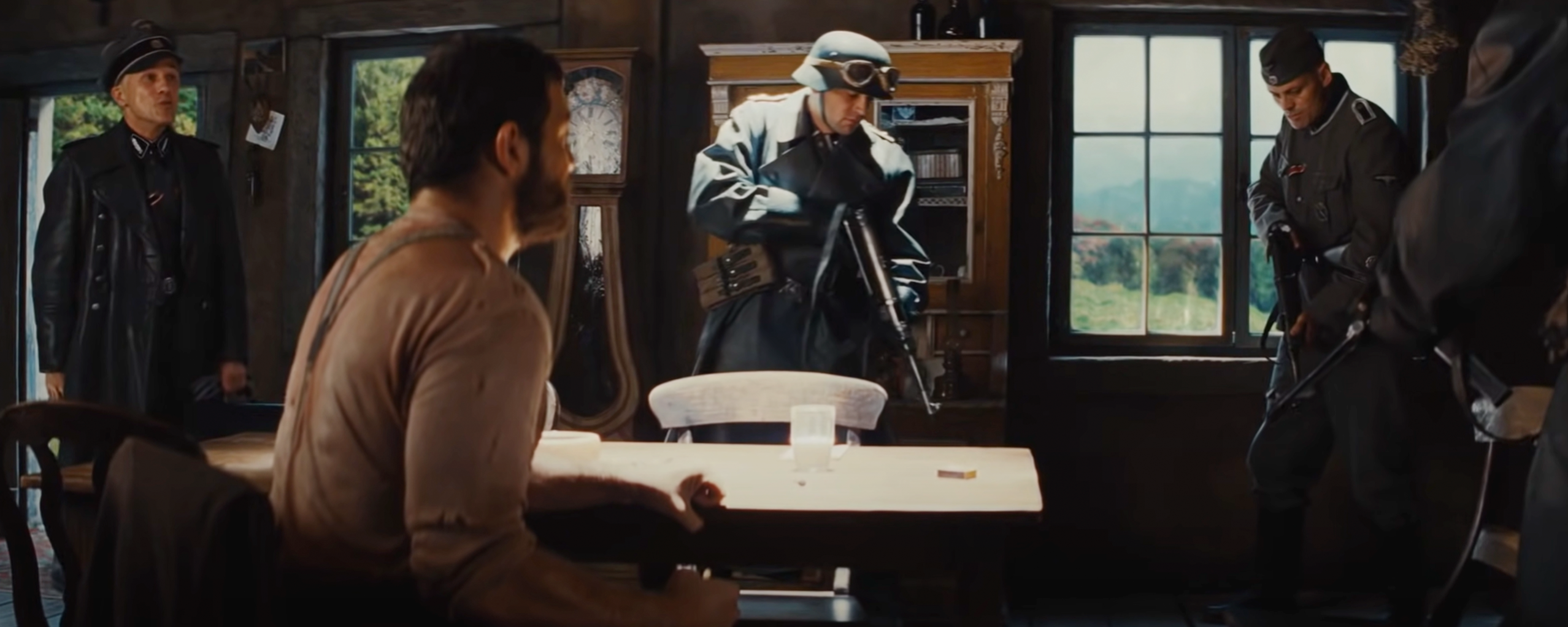

Es klopft an der Tür, die Sekunden später aufgetreten wird, und es erscheinen drei muslimische Frauen mit Kopftüchern, zwei davon in Springerstiefeln und schwer bewaffnet. Die Anführerin nimmt den Mann ins Verhör, der Mann bietet den Frauen in Hocharabisch Tee an, im Hintergrund schallt der islamische Gebetsruf.

Muslimischen Frauen mit Kopftuch und Springerstiefeln, sowie Gewehre befragen einen Mann, der das Mädchen Nadira unter dem Fussboden versteckt hält. Er bietet der Anführerin und ihren Wachen infolge des Verhörs Tee an.

Die Parallelen zu dem Tarantino-Auftakt im Film Inglourious Basterds sind unübersehbar. So betritt dort ein SS-Offizier unter dem Namen «Judenjäger» eine Hütte, und sucht nach jüdischen Geflüchteten, die sich darin verstecken sollen. Auch bei Tschugger versteckt sich jemand unter der Fussdiele: Nadira, das Kindermädchen des Polizisten Pirmin, mit einem Kopftuch und angsterfülltem Gesicht. Die bewaffneten Frauen und deren Anführerin finden Nadira jedoch nicht und ziehen ab.

Nach längerem Verhör und einem angebotenen Glas Milch des französischen Bauern, weiss der SS-Mann mit dem Spitznamen «Judenjäger», wo sich die jüdischen Geflüchteten verstecken. Er bittet die Wachen mit Spingerstiefeln auf den Fussboden zu schiessen.

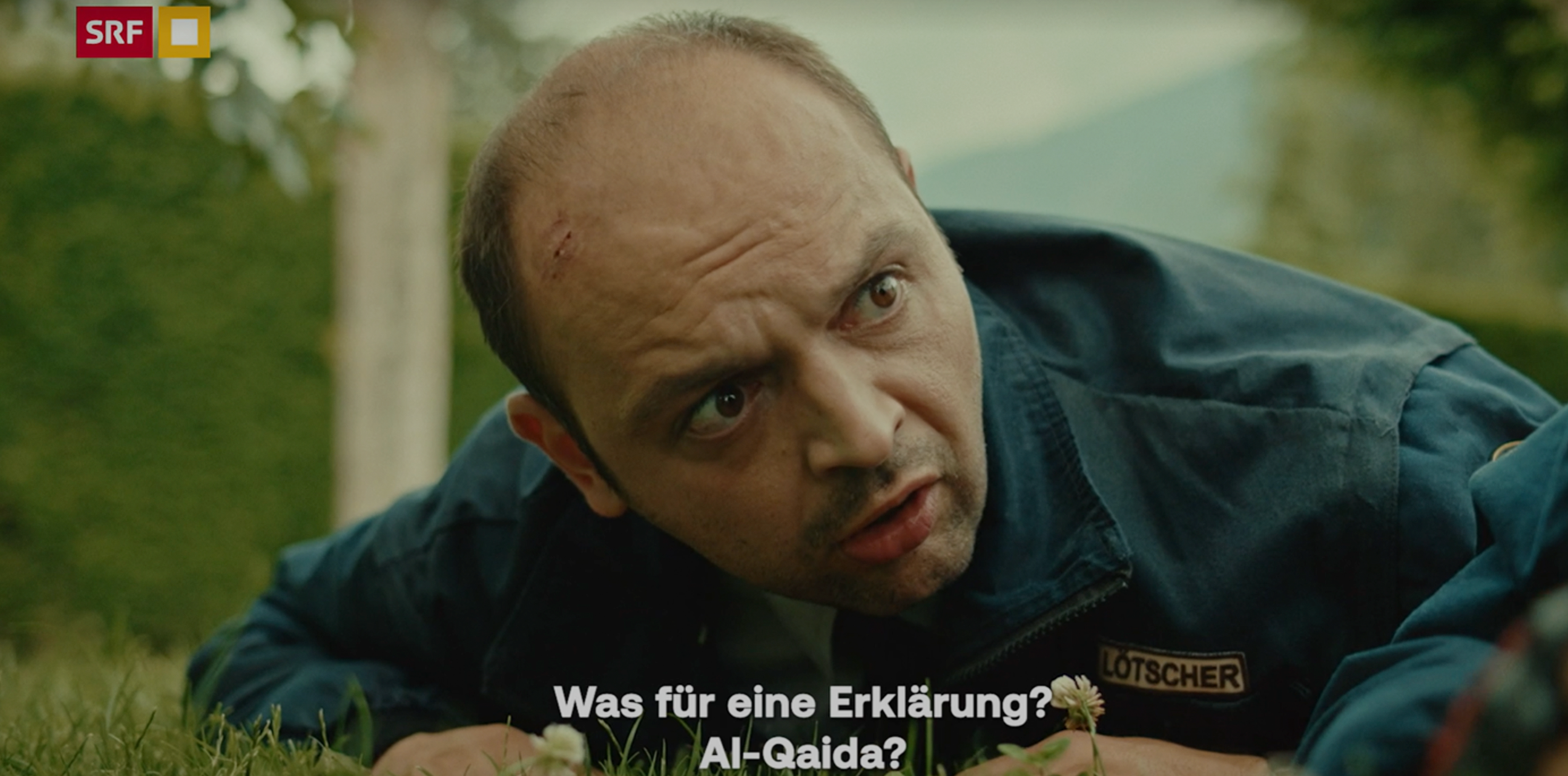

Die Szene wechselt erneut. Diesmal sieht man Nadira ohne Kopftuch, in Jeansjacke und Jeanshose, wie sie den kleinen Sohn von Polizist Pirmin auf einer Schaukel anschubst. Etwas später in der gleichen Folge wird sie von den Polizisten Pirmin und Bax beobachtet, und dem IS, Al-Qaida und Boko Haram zugeordnet, während sie auf Arabisch in ein Telefon spricht.

Sind arabischsprechende Menschen automatisch Terrororganisationen zuzuordnen?

Wie sollen Muslime nun diese Szenen verstehen? Sind die muslimischen Frauen mit Hijab und Gewehr die neuen SS-Nazis? Ist Nadira dem Kopftuchzwang in einer muslimischen Diktatur entflohen und geniesst nun die zivilisierte Freiheit in Jeansjacke und Hose? Sind arabischsprechende Menschen automatisch Terrororganisationen zuzuordnen?

Polizist Pirmin Lötscher vermutet, dass Nadira der Al-Qaida angehört, während sie mit ihrem Onkel telefoniert und Arabisch spricht.

Schiesswütig, emotionslos und kalt – die Killerin mit dem wehenden Kopftuch

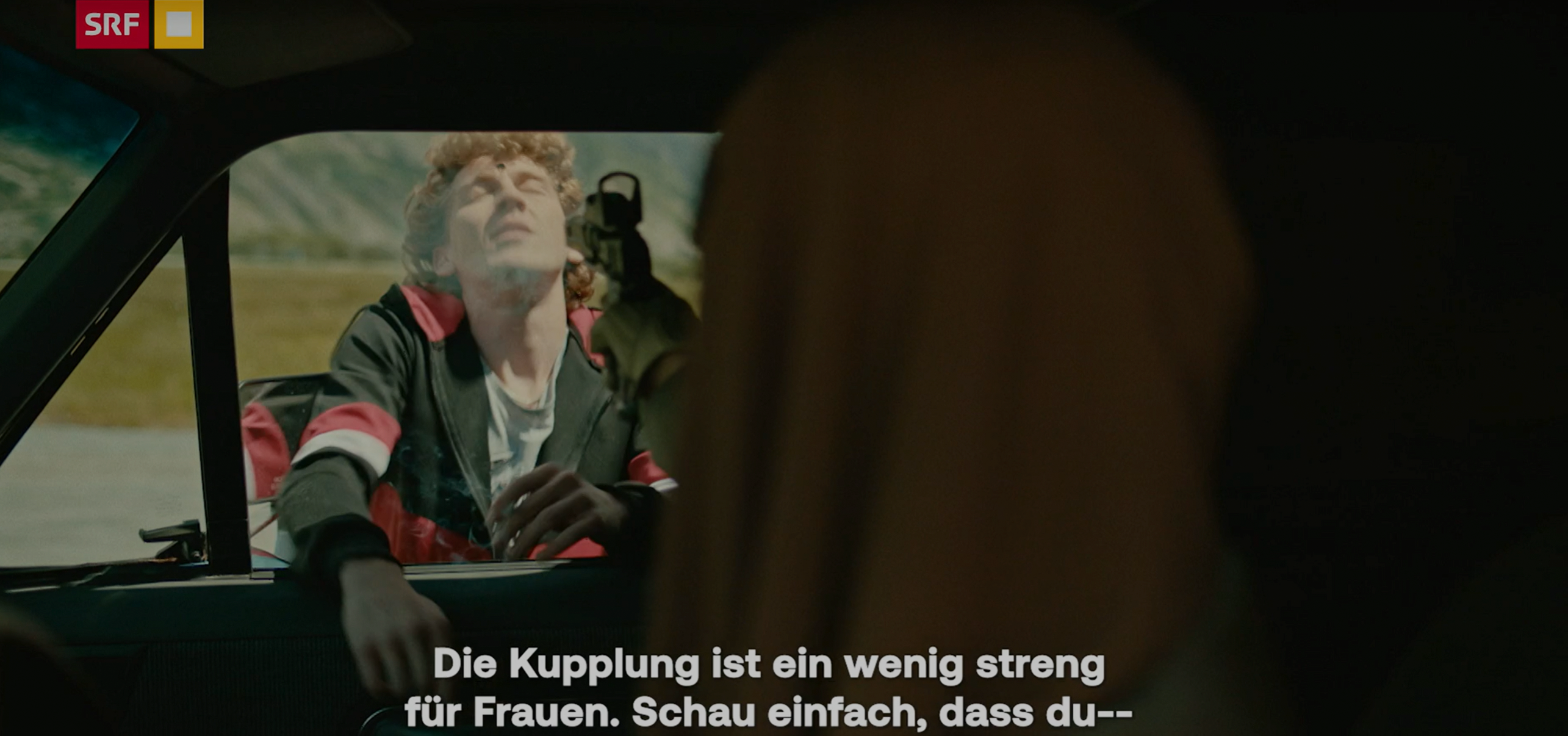

Die Antwort folgt in der vierten Episode der finalen Staffel, in der sich die Anführerin aus der Hausdurchsuchung plötzlich im Oberwallis befindet. In der einen Hand hält sie eine Pistole, im anderen Arm hält sie Nadira, die darum fleht, sie loszulassen. Zuvor hatte sich die Killerin ein Auto bei einem Händler geliehen, den sie allerdings mit einem Kopfschuss erledigte, nachdem sie sich auf Arabisch über sein Mainsplaining aufgeregt hatte.

Zurück zur Entführungsszene: Dort erscheinen die Polizisten Bax und Pirmin sowie die Fedpol-Agentin Regina mit einem Polizeiauto. Die muslimische Killerin schiesst gleichgültig auf die drei, während ihr Kopftuch durch den Wind weht. Bax verwechselt dann noch das gesprochene Hocharabisch mit Rätoromanisch, was verständlich ist, denn das im Film gesprochene Hocharabisch wird höchstens an Uni-Vorlesungen und kaum im Alltag verwendet, da jedes arabische Land seinen eigenen Dialekt hat. Aber das wäre wohl schon wieder zu tiefgründig für eine Tschugger-Serie, die dem Publikum soeben ein weiteres Stereotyp bestätigt: Die böse muslimische Frau mit dem Kopftuch ist eine kaltblütige Killerin, die gefühllos arme, wehrlose muslimische Mädchen in muslimische Diktaturen zurückbefördern will.

Die blutrünstige Killerin mit Kopftuch will Nadira zurück in eine muslimische Diktatur entführen und versucht alle zu töten, die ihr in die Quere kommen.

Wie reagieren Zuschauer*innen nun, wenn sie nach diesem Meisterwerk an Tiefgründigkeit am nächsten Tag eine muslimische Frau mit Kopftuch im Bus sehen? Welche Gefühle werden nach dieser stereotypenreichen Serie geweckt?

Zahlen sprechen für sich

Fälle von physischen und psychischen Übergriffen gegen Muslim*innen, sowie Fälle von antimuslimischem Rassismus haben sich im letzten Jahr verdreifacht. Die Verschärfung des Nahostkonflikts bewirkte nicht nur einen Anstieg von Antisemitismus, sondern auch einen Anstieg von Muslimfeindlichkeit. Besonders betroffen sind Frauen mit Kopftuch, da ihre Religionszugehörigkeit sichtbar ist. Es wurden bereits Leute aus dem öffentlichen Verkehr ausgeschlossen, bedroht, beschimpft und manchmal sogar tätlich angegangen. Ein abgetrennter Schweinekopf wurde vor eine Basler Moschee gelegt.

Mit der Verbreitung oberflächlicher Stereotype werden antimuslimische Ressentiments geschürt und zementiert. Kopftuchträgerinnen in der Schweiz sind täglich Diskriminierungen und Misstrauen ausgesetzt. Sei es bei Sicherheitskontrollen am Flughafen in Zürich, wo sie trotz unauffälligen Verhaltens oder nicht ausgelöstem Signal des Bodyscanners immer wieder abgetastet werden, oder im alltäglichen Kontakt mit Menschen, die oft lediglich durch Medienberichte ein Bild von Muslim*innen haben und selten persönliche Erfahrungen mit ihnen. Dies sind allseits bekannte Geschichten, die in der muslimischen Community die Runde machen. Tragisch, dass dies mittlerweile teilweise als selbstverständlich hingenommen wird.

Serien und Filme, die stereotypische Darstellungen von Muslim*innen zeigen, können tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag haben.

In einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Spannungen und zunehmender Diskriminierung gegenüber Muslim*innen stellen sich viele von ihnen die Frage, wie sie von anderen wahrgenommen werden, wenn sie ihnen begegnen. Denken die Menschen vielleicht an eine Serie wie Tschugger, und assoziieren Muslim*innen mit Gefahr oder Rückständigkeit? Diese ständige Unsicherheit und die Reflexion darüber, wie Muslim*innen in der Gesellschaft gesehen werden, sind emotional belastend und für viele Betroffene schwer zu beschreiben.

Was hat das mit Tschugger zu tun?

Serien und Filme, die stereotypische Darstellungen von Muslim*innen zeigen, können tiefgreifende Auswirkungen auf deren Alltag haben. Wenn eine Bewerbung von einer Frau mit Kopftuch auf dem Tisch liegt, und der Personalentscheider ein Fan von Produktionen wie Tschugger ist, stellt sich die Frage: Hat diese Bewerberin die gleichen Chancen wie eine Eva Meier? Häufig ist die Antwort ernüchternd.

In einer idealen Welt, in der die Vielfalt muslimischer Lebensrealitäten bekannt und akzeptiert wären, wären Darstellungen wie diese vielleicht weniger problematisch.

Die Verantwortung von Kultur- und Medienschaffenden ist deshalb gross. Ihre Werke prägen Meinungen und können Vorurteile verstärken oder abbauen. In einer idealen Welt, in der die Vielfalt muslimischer Lebensrealitäten bekannt und akzeptiert wäre, wären Darstellungen wie diese vielleicht weniger problematisch. In der heutigen Zeit, in der Muslim*innen oft unter Generalverdacht stehen, ist der Einfluss solcher Klischees auf die Gesellschaft jedoch erheblich.

Serien wie Tschugger könnten stattdessen dazu beitragen, differenzierte und vielschichtige Charaktere zu schaffen, die dem Publikum ein realistischeres Bild von Muslim*innen vermitteln – und das, ohne auf Humor, Spannung oder Unterhaltung verzichten zu müssen. Wie wäre es, ein positives Narrativ über die Muslime zu transportieren? Wie wäre es, nicht auf ein Schwarz-Weiss-Denken zu setzen, sondern die Grautöne hervorzuheben?

Positive Narrative schaffen – aber wie?

In Bezug auf «Tschugger» könnte zum Beispiel, in einem freien Brainstorming, die Fedpol-Agentin Regina, durch eine persönliche spirituelle Reise zum Islam konvertiert sein und sich mit wehendem Kopftuch den bösen Übeltätern stellen. Oder Nadira im Oberwallis die kulturelle Verständigung fördern, und Bax ein paar Brocken Arabisch beibringen, damit er es nicht mit Rätoromanisch verwechselt. Pirmin würde bei einer Wanderung herausfinden, dass muslimische Sarazenen im 9. Jahrhundert technische Neuerungen wie beispielsweise Wasserführungen (Suonen) in die Alpen brachten, die dankbar von den Walliser Bauern zur Bewässerung genutzt wurden.

Klingt das alles eher ungewohnt? Naja, letztendlich ist jedes dieser Szenarien bei Weitem realistischer als jenes der muslimischen Killerhijabis in Tschugger. Dass uns positive Bilder von Muslim*innen irritieren, ist u.A. eine Folge der muslimfeindlichen Darstellung in Film und Medien, also in Produktionen wie Tschugger.

In der Filmbranche gibt es bereits Beispiele, die Frauen mit Kopftuch z.B. in einer Rolle der Heldin oder einer vertrauenserweckenden beschützenden Person darstellen. Ein Beispiel stellt die Netflix Serie «Bodies» dar, wo die muslimische Hauptdarstellerin Detective Sergeant Shahara Hasan als vertrauenserweckende Polizeibeamte agiert, und versucht in einem Fall zu ermitteln, in der Hoffnung, der Gesellschaft ein Stück Sicherheit und Gerechtigkeit zu schenken.

Gut oder böse? In der Netflix Serie «Bodies» trägt die Hauptdarstellerin Detective Sergeant Shahara Hasan ein Kopftuch und Polizeiunform. Und verkörpert Sicherheit, Gerechtigkeit, Geborgenheit und Schutz vor dem Bösen.

Leider sind solch empowernden Rollen, die auch Frauen mit Kopftuch positiv in das Storytelling miteinbeziehen, auch bei der Co-Produktion des Schweizer Fernsehens SRF sehr dünn gesäht. Stattdessen hinterlassen Produktionen wie Tschugger Beunruhigung über die eigene Sicherheit und Enttäuschung. Oder wie es mein muslimischer Kollege aus dem Wallis in dem breitesten Walliser Dialekt und dem schönsten syrischen Nebenakzent ausdrückt: «Oh noo, nit Tschugger, i liebe si, di sint so luschtig.»

Dass dabei vor allem Walliser Muslime enttäuscht darüber sind, dass ausgerechnet eine Serie aus ihrer Region antimuslimischen Rassismus reproduziert (und ihnen so Spass an der Serie nimmt) ist verständlich.

Von Rami Khalid

Nebst der mehr als nur berechtigten rassistischen Islamophobie gegenüber Muslim*innen und insbesondere Hijab tragenden Muslim*innen hat es mich insbesonders stark gestört als ich gemerkt habe, dass sie ernsthaft mit “Nadira”, das was mit Prinzessin Latifa geschah aufgegriffen haben. Auf so eine beschämende Art und Weise und in einem solchen islamophoben Kontext, ohne auch nur einen Gedanken an die betroffene reale Person zu denken, fand ich nicht mal ansatzweise lustig.

Tschugger ist eine S a t i r e .

Lieber Chrigel, Satire ist gut und schön, aber es ist immer heikel, wenn sich Satire mit marginalsierten Minderheiten beschäftigt. Dort kann es sehr schnell passieren, dass Menschen Vorurteile bestätigt sehen und das Risiko von Diskriminierung steigt. (Siehe Karikaturen von jüdischen Personen im Mittelalter) Auch eine gute Absicht innerhalb von Satire, hilft den Direktbetroffenen von Rassismus und Diskriminierung nicht. Vielleicht wiederspiegelt sich die Satire und das Lustigmachen eine erlebte Realität einer Person die Diskriminierung erfahren hat. Es wäre schöner, wenn man positive Narrative überspitzt anstatt Leute in ihren Vorurteile zu bestätigen.

Der Kern der Satire ist, die Obrigkeit, die Hierarchie aufs Korn zu nehmen, nicht gegen unten und gegen eh schon exponierten Minderheiten zu treten. Auch wenn letzteres einiges einfacher ist und wenig bis keine Konsequenzen hat — ausser für diejenigen, die erneut verunglimpft werden. Als Mann, der, so nehme ich nun an, der Mehrheitsgesellschaft angehört, ist Ihr Kommentar nur schwer verdaulich und scheint das berechtigte Anliegen zu delegitimieren. Schade.

Nun lieber Chrigel, Satire rechtfertigt nicht die Befeuerung von rassistischen Stereotypen. Selbst wenn dies ohne böse Absicht geschieht, sollte den Drehbuchschreibenden bewusst sein, dass religiöse Minderheiten ein sensitiver Themenbereich darstellen. Solche Befeuerung von Stereotypen können in den einzelnen Schicksalen über Job, Diskriminierung, angespuckt etc. ja/nein entscheiden.

Ich weiss, was Satire ist.

Am wenigsten ernst nehmen sich die Leute, die die Satire machen. Falls das euer Hauptproblem im Leben ist, gratliere ich euch. Ansonsten schaut bitte, welcher Horror in Gaza seit 430 Tagen abgeht und wie der Westen eisern schweigt. I stand for Palestine. I stand for Muslims. Belehrt mich nicht.

Habe den Film gesehen, war nicht begeistert aber fand ihn lustig.

Tschugger halt…

Die Kritik ist gerechtfertigt!!!