Der Blick nennt es einen Hilferuf, Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Einschüchterungsversuch: Ein Bespitzelungsaufruf der Gesellschaft Schweiz-Israel (GSI) sorgt für hitzige Diskussionen. Schweizer Medienhäuser und NGOs nehmen Stellung zu den Antisemitismusvorwürfen.

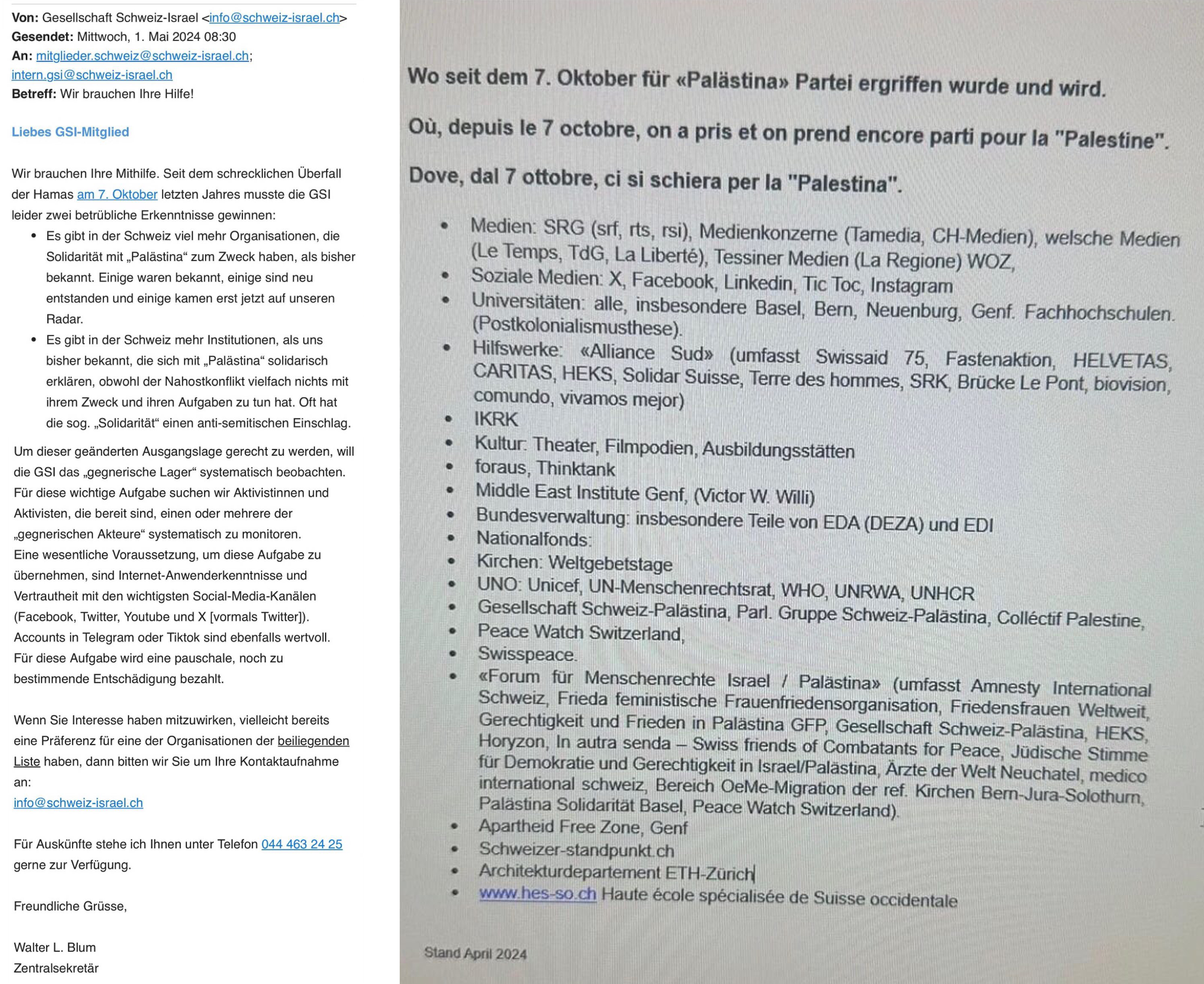

«Wir brauchen eure Mithilfe», heisst es in einer Mail, die GSI-Zentralsekretär Walter L. Blum Anfang Mai an rund 2000 Mitglieder verschickte. Denn: Laut Blum habe die GSI seit dem 7. Oktober «zwei betrübliche Erkenntnisse» gewonnen. Zum einen gebe es «viel mehr Organisationen, die Solidarität mit Palästina zum Zweck haben, als bisher bekannt». Zum anderen habe die Solidarität oft einen «antisemitischen Einschlag».

Blum zieht aus den völlig unbegründeten «Erkenntnissen» folgende Bilanz: Alle Organisationen und Firmen, die sich in den Augen der GSI mit dem «gegnerischen Lager» solidarisieren, sollen «systematisch beobachtet» werden. Dazu werde nach «Aktivist*innen» gesucht, die bereit sind, die «gegnerischen Akteure systematisch zu monitoren» – im Gegenzug für eine «pauschale, noch zu bestimmende Entschädigung».

Screenshots der E‑Mail liegen baba news vor.

Unter Verdacht: Soziale Medien, Universitäten, Bundesverwaltung, UNO

Eine Liste des «gegnerischen Lagers» liefert Blum gleich mit. Er zählt alle grossen sozialen Medienplattformen sowie alle Schweizer Universitäten auf. Die GSI will zudem die Bundesverwaltung monitorisieren, insbesondere «Teile des EDA und EDI». Hinzu kommen der Weltgebetstag, sämtliche Uno-Institutionen, Peace Watch Switzerland und das Rote Kreuz. Obendrein zählt Blum 26 Mitgliedsorganisationen von «Alliance Sud» und dem «Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina» auf. Darunter renommierte NGOs wie Amnesty, Caritas und Helvetas.

Doch damit nicht genug. Selbst kulturell hat die GSI etwas auszusetzen. So gehören auch Theater und Filmpodien zum «gegnerischen Lager». Welche genau, ist nicht spezifiziert – offenbar bezieht sich Blum auf alle. Es stellt sich schon fast die Frage: Wer steht eigentlich nicht auf der Liste?

Alle Medienkonzerne aufgelistet – ausser NZZ und Ringier

Interessant ist hierbei der Blick auf die Medien: So ziemlich alle grossen Schweizer Medienhäuser – darunter CH-Media, SRG, Tamedia, WOZ sowie welsche und Tessiner Medien – werden von der GSI an den Pranger gestellt. Alle, bis auf Ringier und NZZ. Aber wieso? Sitzen die GSI-Mitglieder hier ohnehin in den eigenen Reihen? Fragen dazu, was die Medienhäuser zur Ausnahme macht, möchte die GSI offenbar nicht kommentieren. Eine Anfrage von baba news blieb unbeantwortet.

Fest steht aber: Die NZZ beweist regelmässig Israel-Treue. Zahlreiche Hetzkampagnen gegen pro-palästinensische Stimmen wurden bereits betrieben. Und auch der Blick, welcher zum Ringier-Verlag gehört, sprach Israel am 15. Oktober in einem Artikel von Fabian Eberhard, dem stellvertretenden Chef des Sonntagsblicks, seine Solidarität zu. In Sachen GSI-Monitorisierung kommt diese Israel-Treue den Medienhäusern offenbar zugute.

20 Minuten kommentiert Vorwürfe nicht, SRG findet Bespitzelung okay

Überraschend ist hingegen: Der Tamedia-Konzern, dem 20 Minuten gehört, steht auch auf der GSI-Liste. Dabei hat auch 20 Minuten pro-israelische Artikel verfasst und war unter anderem an Hetzkampagnen gegen die Uni Bern und die ETH Zürich beteiligt. Auf die Anfrage von baba news will sich die Zeitung zwar nicht zu dem GSI-Aufruf äussern. Dafür beteuert Tamedia, ihre Titel stünden für «einen professionellen, unabhängigen Journalismus», welcher «zur freien Meinungsbildung» beitragen würde. Die Antisemitismusvorwürfe lehnt der Konzern ab: «Antisemitische, sowie alle anderen Arten von gesetzwidrigen Aussagen, haben in unseren Inhalte keinen Platz». Ob Tamedia die Motorisierung für angemessen hält, blieb unbeantwortet.

SRG sieht indes kein Problem mit der Überwachung. «Es steht jeder Organisation frei, unsere Berichterstattung zu verfolgen», heisst es auf Anfrage. Weiter betont die SRG, sie unterstütze «die demokratische Meinungsbildung» und informiere «ausgewogen» über Geschehnisse im In- und Ausland. Bei gesellschaftlich und politisch «heiklen Themen» gilt allerdings: «Wer an diesen arbeitet, muss die direkten Vorgesetzten darüber informieren. Bei Geschichten, die SRF in eine rufschädigende Kontroverse verwickeln könnten, sind zudem zwingend die Abteilungsleitung zu informieren und die Chefredaktionen zu konsultieren.»

CH Media hat sich derweil nicht zu den GSI-Vorwürfen geäussert. «Uns sind keine derartigen Vorwürfe bekannt», hiess es auf Anfrage. Dieselbe Antwort lieferten auch das EDA und EDI.

«Der Aufruf zielt darauf ab, die Medien und NGOs in der Schweiz einzuschüchtern»

Klare Worte zu den GSI-Anschuldigungen findet dafür das NGO-Netzwerk Alliance Sud. Im Namen seiner Mitglieder, zu denen unter anderem Caritas und Helvetas gehören, wehrt sich die Organisation gegen die Anschuldigungen: «Die Vorwürfe sind absurd. Wir sind gegen jegliche Gewalt und Diskriminierung.» Alle Mitglieder würden sich demnach «auf beiden Seiten für Frieden einsetzen». So sei beispielsweise auch der Hamas-Angriff vom 7. Oktober verurteilt worden.

Dass das GSI Alliance Sud dennoch überwacht, hält die Organisation für besorgniserregend: «Der Aufruf ist demokratiepolitisch höchst problematisch und zielt darauf ab, die Medien und NGOs in der Schweiz einzuschüchtern. Er wird die Schweizer Zivilgesellschaft aber nicht davon abhalten, sich weiterhin für den Schutz und für die Unterstützung der Zivilbevölkerung zu äussern.»

«Wenn Kritik an israelischer Politik als Antisemitismus definiert wird, muss Israel keine Verantwortung für seine Politik übernehmen.»

Auch «Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina» (JVJP) bezieht Stellung zu den Vorwürfen – und ist besorgt über den «zunehmend inflationären Vorwurf des Antisemitismus im Zusammenhang mit Kritik an der israelischen Politik». Gemäss Präsident Jeremy Hellmann würde der «Raum für legitime Kritik» dadurch stetig schrumpfen. Er betont: «Wenn Kritik an israelischer Politik als Antisemitismus definiert wird, muss Israel keine Verantwortung für seine Politik übernehmen.»

Hellmann beteuert weitergehend, dass Antisemitismus zwar sehr wohl verbreitet sei. «Absurd ist es aber, Kritik an der israelischen Politik und Besatzung sowie an Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierungen mit dem Vorwurf des Antisemitismus zu kontern.» Antisemitisch liege vielmehr vor, wenn «Stereotypen und Imaginationen verwendet werden, die als ‹typisch jüdisch› gelten».

Einen Grund für die Instrumentalisierung von Antisemitismus sieht Hellmann darin, dass es keine «allgemein akzeptierte» Antisemitismus-Definition gibt. Grossen Einfluss spiele dafür die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance – zum Bedauern von Hellmann: «Sie betont israelbezogenen Antisemitismus und ist zu einem politischen Mittel geworden, Kritik am Staat Israel und dessen Politik dem Generalverdacht des Antisemitismus zu unterstellen.»

Systematisches Monitoring in Israel verbreitet

Hellmann ist aber nicht nur über die fälschlichen Antisemitismus-Vorwürfe besorgt – sondern auch über die GSI-Überwachungspolitik. Solch «systematisches Monitoring von Andersdenkenden» werde in Israel gemäss dem JVJP-Präsident von rechtstehenden Gruppierungen und Institutionen schon «seit mehreren Jahren praktiziert». Beispielsweise überwache die Organisation NGO Monitor «alle NGOs, die sich im Nahostkonflikt für Menschenrechte einsetzen». Der renommierten Menschenrechtsorganisation Amnesty wirft sie etwa vor, «systematisch die Dämonisierung Israels und Antisemitismus» zu fördern.

«Dass die GSI nun auf diesen Zug aufspringt, ist sehr bedenklich», findet Hellmann. «Es verhindert eine offene Debatte und fördert die Polarisierung. Aus Gründen der Transparenz sind wir daran interessiert, die Namen jener zu erfahren, die den Auftrag der GSI ausführen, und wofür die Daten verwendet und an wen sie geliefert werden.» Interessieren würde dies auch baba news. Das GSI hat sich zu entsprechenden Fragen allerdings nicht geäussert.

Dafür gesteht GSI-Zentralsekretär Blum in einem Gespräch mit Tachles: «Es ist nicht neu, dass wir Institutionen und Organisationen, die für Palästina eintreten, beobachten.» Aber ist das alles eigentlich legal?

Datenschutzrechtliche Grauzone

Katja Zürcher-Mäder, Mediensprecherin vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB), erklärt: «Wenn öffentliche Stellungnahmen von natürlichen Personen gesammelt und in den Medien oder in sozialen Netzwerken wiedergegeben werden, und diese Bearbeitung von den Betroffenen nicht ausdrücklich untersagt wurde, liegt in der Regel keine Persönlichkeitsverletzung vor.» Anders sehe es aus, wenn es um besonders schützenswerte Daten geht. Dazu gehören «Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten». Bei der GSI dürfte es sich womöglich um genau solche Informationen handeln.

Für die Verarbeitung dieser Daten müssen zusätzliche gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sein. Welche genau das sind und ob die GSI diese einhält, bleibt unklar. Zürcher-Mäder erklärt, das müsse jeweils «im Einzelfall beurteilt werden.» In einem Urteil von 2017, bei dem es um die Datensammlung der Moneyhouse AG ging, wurde aber beispielsweise festgehalten, dass «aus unterschiedlichen Quellen stammende Personendaten nicht in beliebigem Umfang gespeichert, verknüpft und reproduziert werden dürfen.»

Weitergehend gilt: Betroffene Personen haben in jedem Fall ein Recht auf Einsicht in die Daten, welche über sie gesammelt werden. Zudem hat jede*r das Recht zu erfahren, ob Daten über die eigene Person gespeichert werden. Der oder die Datensammler*in kann sich gemäss Zürcher-Mäder sogar «strafbar machen, wenn er oder sie vorsätzlich eine falsche oder unvollständige Auskunft erteilt.»

Blum sagt gegenüber «Le Temps», diesbezüglich habe er sich noch keine Fragen gestellt. Der NZZ erklärt er weitergehend: «Wir schleusen niemanden in problematische Organisationen ein und verwenden nur öffentlich verfügbares Material.» Ziel sei, «öffentliche Äusserungen zu Israel im Auge zu behalten» und ein Gespräch zu suchen, wenn man auf Inhalte stosse, die «eine Reaktion vom GSI erfordern». Insbesondere dann, wenn es zu «Diffamierungen von Israel» kommt, müsse «interveniert» werden. Was in den Augen von Blum als «Diffamierung» gilt, bleibt unklar. Mit Hinsicht auf die lange Liste der «gegnerischen Akteure» scheint die Messlatte allerdings niedrig.

Sehr informativ, vielen Dank für die tolle Aufarbeitung. Es ist erschreckend was sich das GSI erlaubt, die sollte man gsnz genau beobachten, ob ed wirklich rechtens ist. Glaubt niemand im Ernst, dass da alles mit legalen Dingen zu geht, oder?

Vielen Dank für den ausgewogenen Artikel. Mit dieser Aktion sollte man jetzt die GSI final wirklich nicht mehr ernst nehmen können.